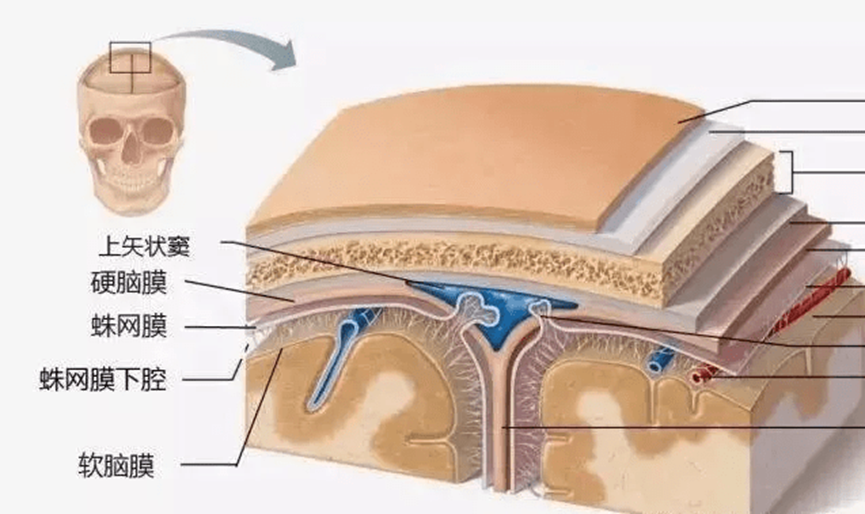

蛛网膜下腔出血(subarachnoid hemorrhage,SAH)指脑底部或脑表面的病变血管破裂,血液直接流入蛛网膜下腔引起的一种临床综合征。

本病主要并发症包括再出血、脑血管痉挛、脑积水等,其他并发症包括低钠血症、呼吸功能障碍、高血压、心电图异常、发热、血糖增高、贫血、血小板减少症(血小板减少)、深静脉血栓形成和肺栓塞(在深部静脉产生血栓,血栓通过血流到达肺部,堵塞肺部血管)、头痛等。

再出血

发生率: 2周内累计再出血率20%-25%,1个月时为30%,6个月时为40%,以后每年为2%-4%。

预防方式:抗纤溶药物可用于防止再出血。控制血压也是防止再出血的措施之一。一般情况下,收缩压低于160mmHg是合理的治疗目标。

脑血管痉挛

发生率:动脉瘤性蛛网膜下腔出血发生后,血管造影可发现30%-70%患者出现血管痉挛。

预防方式:维持血容量和血压,早期应用钙通道阻滞剂,早期手术去除动脉瘤。

脑积水

应对方式:可使用乙酰唑胺或手术方式进行防治。

低钠血症(血清钠低于135mmol/L)

发生率:约为10%-30%

应对方式:及时检测血钠水平。氟氢可的松可纠正低钠血症及体液平衡。3%的氯化钠溶液或5%的白蛋白也可有效改善低钠血症。

发热

预防方式:及时治疗蛛网膜下腔出血,若出现发热,给予退热治疗。

血糖增高

应对方式:及时进行血糖监测。一般建议空腹血糖控制在10mol/L以下。除遵医嘱药物治疗和管理日常饮食生活降血糖以外,还需积极治疗原发病即引起血糖增高的蛛网膜下腔出血。

血小板减少症

发生率:肝素诱发的血小板减少症发生率约为5%。

应对方式: 及时检测血常规。血小板减少是指血液中血小板计数<100x109L。输注血小板可用于缓解患者的出血症状,恢复和维持人体正常止血和凝血功能,重要的是积极治疗原发病,即引起血小板减少的蛛网膜下腔出血。

深静脉血栓形成和肺栓塞

预防方式:可以使用弹力袜。高危患者可使用间断的充气压力装置进行预防。但是预防血栓需要使用低分子肝素的时间应控制在动脉瘤手术或栓塞12 h以后。

头痛

应对方式:出现头痛时,给予止痛治疗。

上一篇:什么是蛛网膜下腔出血,有哪些症状

下一篇:蛛网膜下腔出血有哪些治疗措施